空気は膨張すると温度が下がります。

→膨張膨張

雲ができるのは、空気が膨張することにより温度が下がり、空気中の水蒸気が湯気(水滴)となってあらわれるからです。

雲のでき方の実験

上昇気流によってあがっていった空気は、上空の低い気圧によって体積がふくらみます。そして、断熱膨張によって温度が下がります。

空気の温度が下がると、空気中の水蒸気量にもよりますがやがて水蒸気が水滴となって出てきます。この水滴が雲のもとになっている雲粒です。

しかし、きれいなすみきった空気では水滴はなかなか出てきません。水蒸気が水滴となって出てくるには、核となる物体が必要です。右の実験では、核として線香の煙を使っています。

フラスコの中の空気の温度をピストンを引っ張ることで下げています。一瞬にしてフラスコ内に小さな水滴である湯気が発生していることがわかります。

|

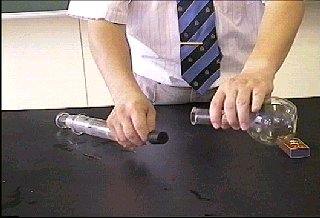

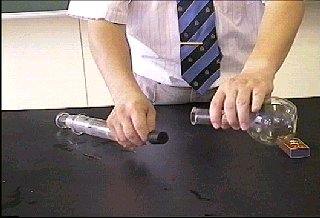

大きな注射器とフラスコを用意します。 |

|

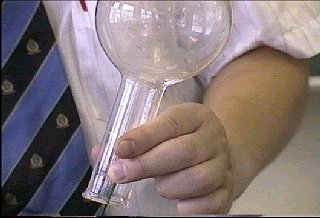

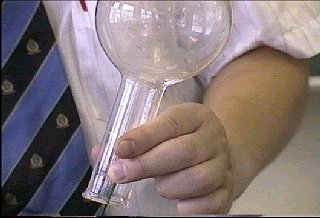

フラスコに線香の煙を入れます。 |

|

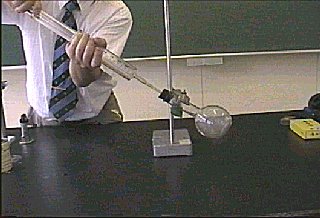

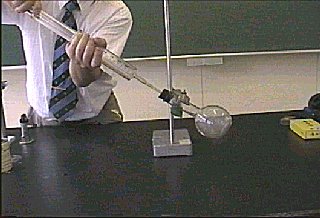

フラスコに注射器を取り付け、注射器のピストンを引きます。すると、フラスコの中の空気が引かれて膨張します。 空気は膨張すると温度が下がります。 →膨張膨張 |

|

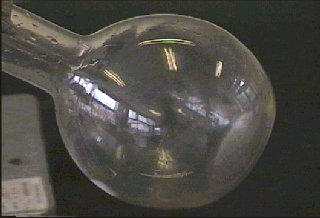

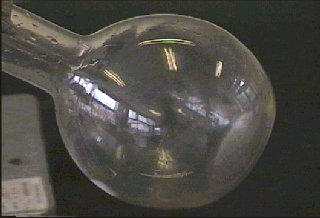

注射器のピストンを引いていないときのフラスコの様子です。 |

|

ピストンを引くと、フラスコの中の空気が膨張し、温度が下がるために白い湯気が発生します。 雲ができるのは、空気が膨張することにより温度が下がり、空気中の水蒸気が湯気(水滴)となってあらわれるからです。 |

| 雲のでき方 | 上昇気流 |

| 断熱膨張 | 空気の密度 |

| 雲を作ろう | 雲の成長 |

| ドライアイスから湯気がでる |