(1)家庭の役割

家庭は重要な二つの役割を持っています。一つは子どもを生み育てることです。子どもは家庭の中に生まれ、そこで養育されます。そして、大人に対する信頼感や自我意識を獲得していきます。言葉を学び、基本的なしつけも受けます。ところが、とても残念なことですが、幼い子どもの育児を放棄したり、体罰を加える親が増えています。

家庭は重要な二つの役割を持っています。一つは子どもを生み育てることです。子どもは家庭の中に生まれ、そこで養育されます。そして、大人に対する信頼感や自我意識を獲得していきます。言葉を学び、基本的なしつけも受けます。ところが、とても残念なことですが、幼い子どもの育児を放棄したり、体罰を加える親が増えています。

もう一つは、今日の疲れをいやし、明日の学習や仕事のための英気を養うことです。現代社会では、職場では利益や出世をめぐる競争、学校では成績評価をめぐる競争と、日々精神的に休まる時がなく、相当なストレスを受けます。その上、家庭でも成績や進学のことだけが話題となり、親の励ましが勉強に限られるようだと、本来の家庭の役割は果たされません。せめて家庭は疲れた心身をいやす場であって欲しいものです。

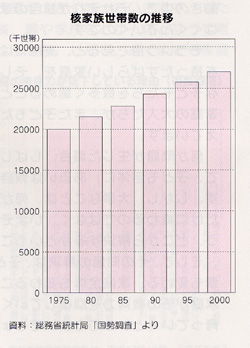

現在のわが国の多くの家庭では、健全にその役割が果たされていることでしょう。しかし、核家族化、少子化などによる家庭の変化によって、その役割に変化が起こっています。そのことに目を向けることは家庭教育、子育てを考える上で大切なことです。

(2)核家族化と少子化

| 合計特殊出生率の推移 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 |

| 2.13 | 1.91 | 1.75 | 1.76 | 1.54 | 1.42 | 1.36 |

| 資料:厚生省「人口動態統計」より | ||||||

核家族化、少子化に関連して、しばしば過保護・過干渉の弊害が指摘されます。それらが問題となるのは、親が子どもに自分の価値観を押しつけ、子どもをまるで操り人形のように扱おうとすることにあります。子どももまた、独自の能力と適性を持つ独立した人格であることを認めねばなりません。子どもに向けられるべき愛情と保護は、過保護とは別のものなのです。

(3)地域社会の教育力の低下

家庭と学校と地域社会は互いに連携してそれぞれの教育力を発揮する必要があります。家庭では子どもたちは人として必要な言葉を学び、基本的なしつけを受けます。学校において子どもたちは文章の読み書き、思考力の形成、社会人としての基本的な行動様式を身に付けます。それに対して地域社会では、子どもたちは様々な遊びの中で、友だちとかかわる力、冒険心、チャレンジ心というような重要な人格特性を身に付けます。あわせて身体能力もまた発達させます。しかし残念ながら昔に比べ、地域社会の教育力が低下しています。地域の中において、子どもたちが戸外で遊ばなくなっています。さらに、遊びの質が変化しています。その原因は単純ではありません。都市化の進展によって、子どもたちの自由空間、空き地が少なくなったことも原因と言えるでしょうし、交通事故の多発、血縁・地縁関係の希薄化による安全に対する不安も原因でしょうし、塾や習い事に通う子どもの増加、更にテレビ、ビデオ、ファミコン等の映像文化の発展もまた指摘されています。

(4)子どもの遊びの変化

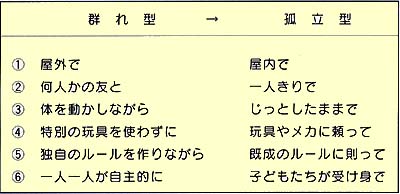

昭和30年代後半を境にして、子どもたちの遊びが「群れ型」から「孤立型」に変化したと言われています。

昭和30年代後半を境にして、子どもたちの遊びが「群れ型」から「孤立型」に変化したと言われています。

学校における「縦割り活動」、子ども会活動、地域の行事等、様々な機会を利用して、子どもたちの「群れ型」の遊び活動を組織することが大切です。その際、大人によって常に管理され、指導されているようでは、本物の遊びとは言えません。子どもたちが自発性と創造性を発揮できる余地があることが何より大切です。

(5)学校週5日制

ア 子どもにゆとりと自主性を

最近の子どもは、屋外での自然体験が不足がちです。家庭でのゆとりある生活が失われ、無気力や引きこもりがちな傾向が増えてきています。学校週5日制の導入は、このような課題を解決し、子どもの豊かでたくましい人間形成のために、学校、家庭及び地域社会が一体となって、それぞれの教育機能を発揮できるようになることを目指しています。

この機をチャンスとして、子どもにゆとりを与え、自主性を尊重してのびのびと育てたいものです。学校だけでなく、地域社会や家庭で、自然や社会生活についての様々な体験を持たせることで、人として生きていく上での基礎を培い、子どもの豊かな自己実現ができるようにしましょう。

イ 家庭に子どもの居場所を

学校週5日制を子どもの成長に生かすため、各家庭で心がけることとしてどのようなことがあるでしょうか。家族生活を見直し、子どもにとって家庭が心の休まる場所となるよう、少しでも改善の方向で努力したいものです。2日続く休日に、子どもが子どもなりに考えて計画的に過ごすことができる自由な時間を持てるように、子どもと話し合うことが大切です。子どもが主体的に判断し、行動する態度や能力は、自分の考えで、様々な生活・活動体験をする中で、充実感、達成感を味わったり、時には、むだや失敗の経験を重ねたりすることで獲得されていくものです。これまで、必ずしも十分に果たされてこなかった家庭教育における父親の役割を発揮する機会としても、土曜日、日曜日の家庭生活の在り方を今一度考え直してみることが必要です。