(1)家庭教育をめぐる問題

私たちを取り巻く社会の状況を全般的に考えてみますと、物はあふれ、物質的には非常に豊かで恵まれています。しかし、精神的には、いつも追い立てられ満たされない思いを持ち、人と人の間をつなぐ思いやりが失われて孤独感が広まるなど、ココロが極めて貧困な状況にあります。

私たちを取り巻く社会の状況を全般的に考えてみますと、物はあふれ、物質的には非常に豊かで恵まれています。しかし、精神的には、いつも追い立てられ満たされない思いを持ち、人と人の間をつなぐ思いやりが失われて孤独感が広まるなど、ココロが極めて貧困な状況にあります。

家族の形がどのように変わっても、子どもが育つ場は基本的にその家族がつくり上げていく家庭にあります。子どもが豊かな、健やかな心に育つためには、その生活の基盤として家庭がしっかりと安定していなければなりません。

子どもの生活の場は、成長とともに広がり、近所の人、園や学校などの先生、友だちなどの比重が大きくなっていきます。したがって、子どもの成長は、近隣、園や学校などが一体となって考え、対応していかなくてはなりません。しかし、あくまでも家庭を核として対応することが基本です。

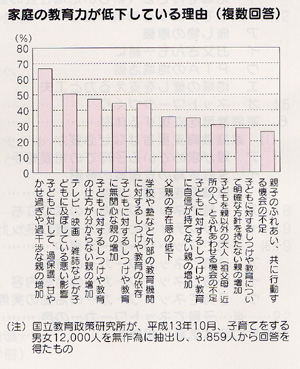

ところが、核になるべき家庭が、子どもを育てる場としての働きを弱めています。それは、子どもをはぐくむ家庭の問題、親自身の問題として、例えば過保護や過干渉のようなしつけのあり方の問題として現れたり、あるいは虐待のような危機的な問題として表面化したりしています。

子どもで言えば、非行、不登校、いじめなどの問題行動や問題状況が増加していることはその一つの表れです。自立性が乏しい、他人への思いやりがなく自分中心にしか考えられない、我慢ができず、欲求が満たされないといらだってすぐ攻撃的な行動を示すなどの子どもが増えています。

このような家庭や子どもに対して、これまでも地域や学校などは積極的に支援してきました。この働きがもっとしっかりしたものに育っていく必要があります。

(2)子どもが育ち家庭が育つ

よく、よい家庭とか悪い家庭とか言われますが、現実には本当によい家庭とか本当に悪い家庭というものはありません。家庭ではそれぞれ親や子どもが楽しく語らい、喜び合い、家庭の行事を楽しむ、時には不安を抱き、悩み、ぶつかり合う、こうした揺れ動きの中で、それぞれが独自の家庭の文化を作り上げ、子どもをはぐくんでいくのです。そういう目で見ると、実際には私たちの周りにはそれぞれ個性を持ったすばらしい家庭を、そしてそこで育った個性的なすてきな子どもたちを数多く認めることができます。そして、それらの家庭の大人たちが、また子どもたちが地域を支え、他の家庭を支えています。

何か問題が生じた場合、しばしば問題の子ども、問題の親として、子ども自体に、あるいは親自体に非難の目が向けられがちです。しかし、大事なことは、何が原因か、誰が原因かを探ることだけに終わるのではなく、いまそこにある問題に対して、何をどう、どこから解決するかということです。

そして、その問題の解決は、子どもが変わるというだけでなく、親も変わる、家庭全体も変わることで可能になるのです。それは家庭がその教育力を回復していく、言い換えれば家庭がよりよく育っていくといってもよいでしょう。