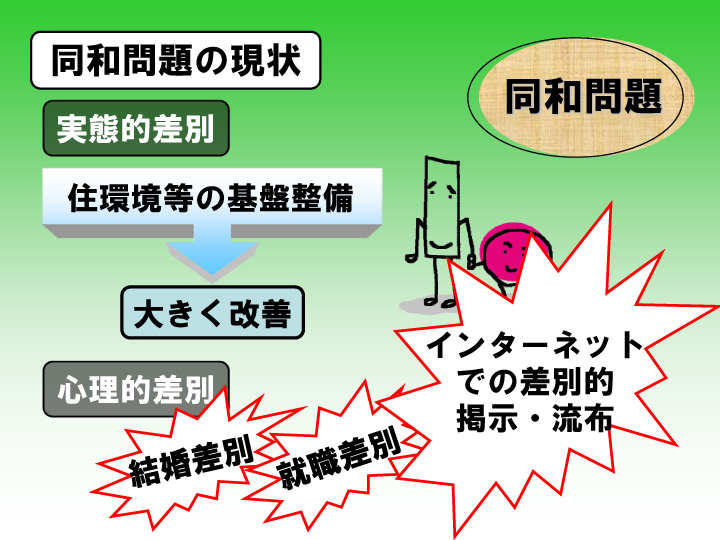

(4)同和問題の現状

1969年に始まった「同和対策事業(地域改善対策事業)」は、部落の「実態的差別」である「住環境整備」に大きな成果をあげ、改善の対象となった部落は

みちがえるようになりました。しかし、就職差別、結婚差別などの「心理的差別」は、人々の人権に対する意識・認識の問題であるだけに、その解消は容易ではありません。「人権教育の

ための国連10年」の人権教育・啓発の取り組みが、1995年(平成7年)から始まり、国内行動計画の策定がされ、愛知県も2001年(平成13年)に「人権教育・啓発に関する

愛知県行動計画」を策定しています。けれども差別落書き、インターネットによる差別掲示など部落差別はなかなか解消しないのが現状です。

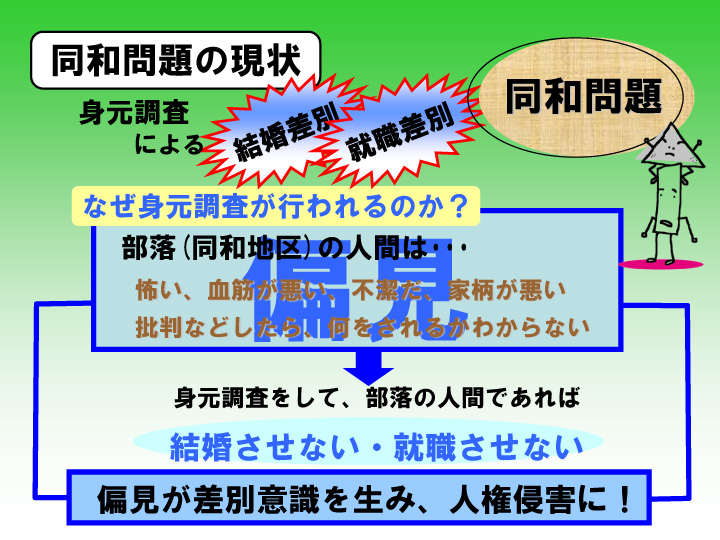

現在でも結婚や社員の採用にあたり、身元調査を興信所に依頼する親や企業が後を絶ちません。では、なぜこうした身元調査が行われるのでしょうか?わが国では、

身分制度の厳しかった時代の意識がしきたりとして残り、血筋や家柄といったものを重視する傾向があります。今日、基本的人権が憲法によって保障され、個人が最大限尊重される社会で

あるにも関らず、今なお血筋や家柄にこだわる古いものの見方が残っているところに身元調査の問題があるのです。そして、こうした調査には、無責任な風評や偏見、主観が入りやすく、

それにより幸せに生きていくための権利が踏みにじられてしまうのです。偏見や差別意識に基づいて行われる身元調査は、多くの悲劇を生み出し、果ては命を奪ってしまう重大な差別行為

であることを正しく理解することで、人権侵害に繋がる身元調査の風潮を改めていかなければなりません。

現在でも結婚や社員の採用にあたり、身元調査を興信所に依頼する親や企業が後を絶ちません。では、なぜこうした身元調査が行われるのでしょうか?わが国では、

身分制度の厳しかった時代の意識がしきたりとして残り、血筋や家柄といったものを重視する傾向があります。今日、基本的人権が憲法によって保障され、個人が最大限尊重される社会で

あるにも関らず、今なお血筋や家柄にこだわる古いものの見方が残っているところに身元調査の問題があるのです。そして、こうした調査には、無責任な風評や偏見、主観が入りやすく、

それにより幸せに生きていくための権利が踏みにじられてしまうのです。偏見や差別意識に基づいて行われる身元調査は、多くの悲劇を生み出し、果ては命を奪ってしまう重大な差別行為

であることを正しく理解することで、人権侵害に繋がる身元調査の風潮を改めていかなければなりません。

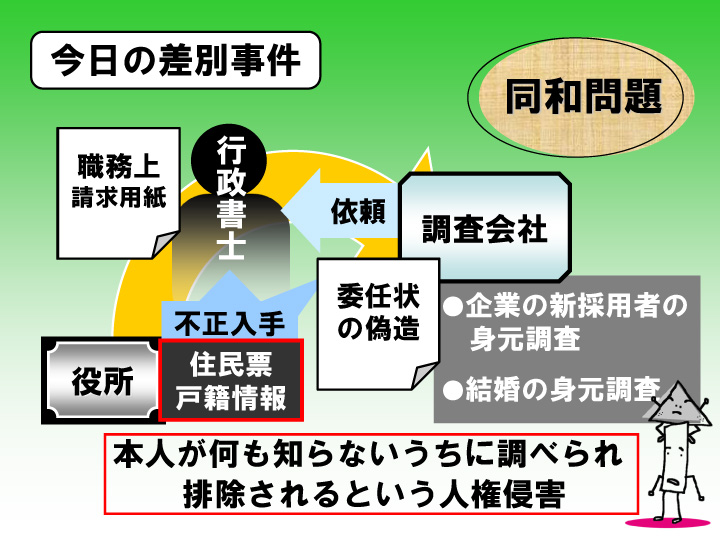

しかし、現在でも差別意識に基づく身元調査が行われている事実が愛知県下でも確認されています。身元調査の手段として、戸籍や住民票の交付、台帳の閲覧制度が

悪用されたもので、行政書士など一定の職種に職務上認められている請求用紙を乱用し、不正に取得した情報を調査会社に提供して報酬を得ていたのです。また、調査会社自らが委任状を

偽造したケースも発覚しています。このように、本人が何も知らないうちに、不正に取得された情報をもって今なお結婚や就職などで排除されてしまうという重大な人権侵害が現存している

ことを、私たちは認識しなければなりません。

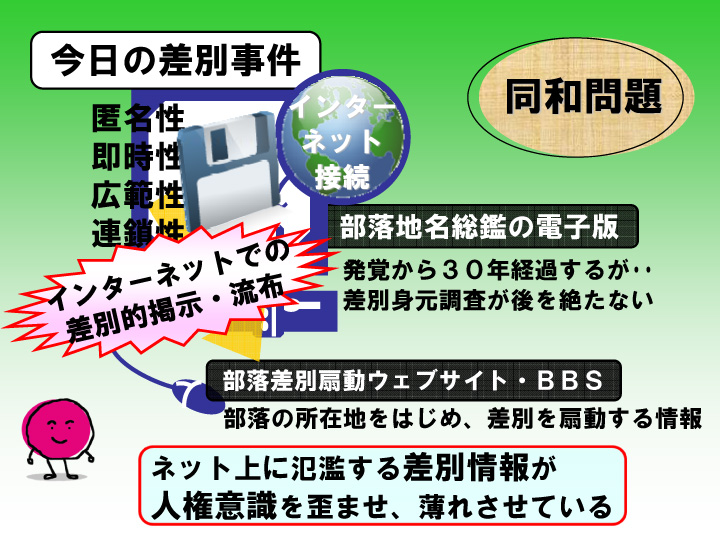

一方、急速な発展を続けている情報化社会は、同和問題へも大きな影響を及ぼしています。全国の同和地区の所在を記した部落地名総鑑の発覚から30年が経過した

現在、その情報が電子化されていることがわかってきたのです。劣化を防ぎ、安価に複製でき、配布を容易にしてしまっている昨今のインターネット社会において、一度インターネットに

流出してしまった情報の回収は事実上不可能のため、非常に憂慮すべき状況が同和問題の背景にあるといえるでしょう。最近では、こうした社会を反映して、インターネットを利用した

差別表現の流布といった新たな問題が拡大しています。同和問題への誤った意識を広げていくために、同和地区への偏見や差別を煽るような情報が匿名で発信できるネットの特性を悪用して

書き込まれているのです。悪意ある偏見に満ちた情報に流されず、自分自身の判断で正しい情報を選び取るとともに、自分の書き込む情報によって、現実社会に人権が侵される人がいないかを

判断する能力がインターネットを利用する際に求められているのです。

一方、急速な発展を続けている情報化社会は、同和問題へも大きな影響を及ぼしています。全国の同和地区の所在を記した部落地名総鑑の発覚から30年が経過した

現在、その情報が電子化されていることがわかってきたのです。劣化を防ぎ、安価に複製でき、配布を容易にしてしまっている昨今のインターネット社会において、一度インターネットに

流出してしまった情報の回収は事実上不可能のため、非常に憂慮すべき状況が同和問題の背景にあるといえるでしょう。最近では、こうした社会を反映して、インターネットを利用した

差別表現の流布といった新たな問題が拡大しています。同和問題への誤った意識を広げていくために、同和地区への偏見や差別を煽るような情報が匿名で発信できるネットの特性を悪用して

書き込まれているのです。悪意ある偏見に満ちた情報に流されず、自分自身の判断で正しい情報を選び取るとともに、自分の書き込む情報によって、現実社会に人権が侵される人がいないかを

判断する能力がインターネットを利用する際に求められているのです。

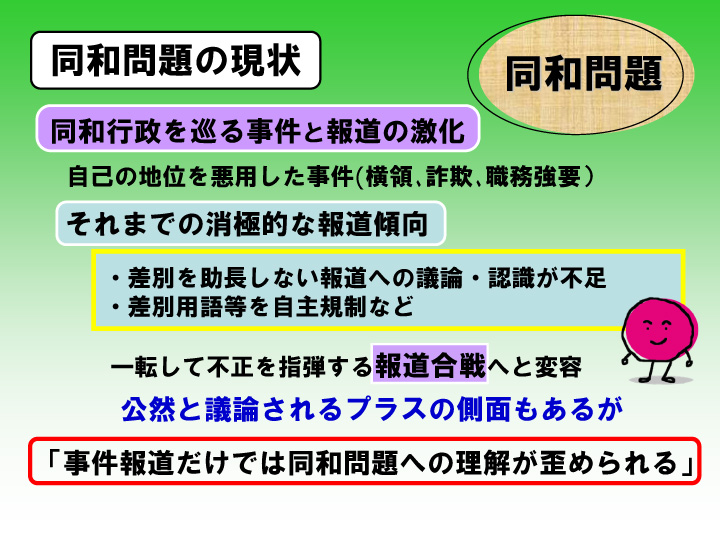

近年、同和行政を巡る事件・不祥事が多数発覚して、連日のように報道されました。テレビや雑誌でも特集が組まれ、行政と運動団体幹部との癒着や私利私欲のためにその地位を悪用した事件などが大きく取り上げられ、指弾されました。これまで大きくマスメディアに取り上げられることがなかっただけに、この事件報道を契機に同和問題への関心を引き起こされた人も数多くいることでしょう。これまで同和問題が報じられることは少なく、一連の特集番組などでは「タブー視してきたメディア批判」を小見出しにつけたものもありました。同和問題がメディアを通じ、公然と社会全体で議論されるように変わっていく第一歩を踏み出したのかもしれません。しかし、不特定大多数の国民に絶大な影響を及ぼすメディアだからこそ、同和問題の本質や現状についての正しい情報が伝えられず、一過性の事件報道に終始してしまうのでは、同和問題を正しく理解することなく歪んだ認識を多くの人に持たせてしまうのではないでしょうか。

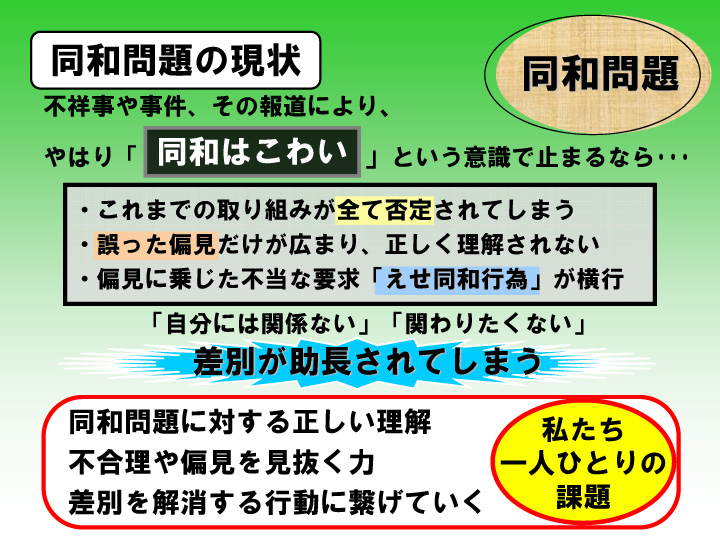

こうして偏った情報で起こされた人々の関心は、「同和はやっぱり怖い」というものに帰結してしまう恐れがあります。そのことで、これまでの、そしてこれからの

解消に向けた取り組みが否定されたり、また、偏見がひろがって、正しく理解することを避けさせてしまうかもしれません。また、こうした偏見に乗じて図書の購入や寄付を強要する

「えせ同和行為」も横行させ、正しい知識がないために毅然とした対応がとれず、同和問題に対する誤った認識を更に植え付け、差別を広げてしまうことにもなりかねません。同和問題に

ついて、誤った考え方や偏見だけが不特定多数の人々に伝えられるなかで、関係ないと思っている自分自身も時に差別を助長してしまうことになるかもしれません。差別は同和地区の人たち

だけではなく、差別する側も含め全ての人を不幸にしてしまうのです。そうした差別をなくしていくには、まず、問題を良く知ることが大切です。正しく知ることから、問題を引き起こして

いる不合理な偏見を見抜く力を身につけ、いざ問題に出会ったときも正しく対処することができるのではないでしょうか。人権が尊重される社会の実現に向けて、正しい知識と豊かな

人権感覚を身に付け差別と向き合うことこそ、私たち一人ひとりの課題なのです。社会には、同和問題のほかにも女性や障害者、子どもや高齢者などに対する差別など、いろいろな人権問題が

あります。同和問題を解決していくことは、日常生活の中で起きている様々な差別を解消していくことに繋がっていくのです。

こうして偏った情報で起こされた人々の関心は、「同和はやっぱり怖い」というものに帰結してしまう恐れがあります。そのことで、これまでの、そしてこれからの

解消に向けた取り組みが否定されたり、また、偏見がひろがって、正しく理解することを避けさせてしまうかもしれません。また、こうした偏見に乗じて図書の購入や寄付を強要する

「えせ同和行為」も横行させ、正しい知識がないために毅然とした対応がとれず、同和問題に対する誤った認識を更に植え付け、差別を広げてしまうことにもなりかねません。同和問題に

ついて、誤った考え方や偏見だけが不特定多数の人々に伝えられるなかで、関係ないと思っている自分自身も時に差別を助長してしまうことになるかもしれません。差別は同和地区の人たち

だけではなく、差別する側も含め全ての人を不幸にしてしまうのです。そうした差別をなくしていくには、まず、問題を良く知ることが大切です。正しく知ることから、問題を引き起こして

いる不合理な偏見を見抜く力を身につけ、いざ問題に出会ったときも正しく対処することができるのではないでしょうか。人権が尊重される社会の実現に向けて、正しい知識と豊かな

人権感覚を身に付け差別と向き合うことこそ、私たち一人ひとりの課題なのです。社会には、同和問題のほかにも女性や障害者、子どもや高齢者などに対する差別など、いろいろな人権問題が

あります。同和問題を解決していくことは、日常生活の中で起きている様々な差別を解消していくことに繋がっていくのです。