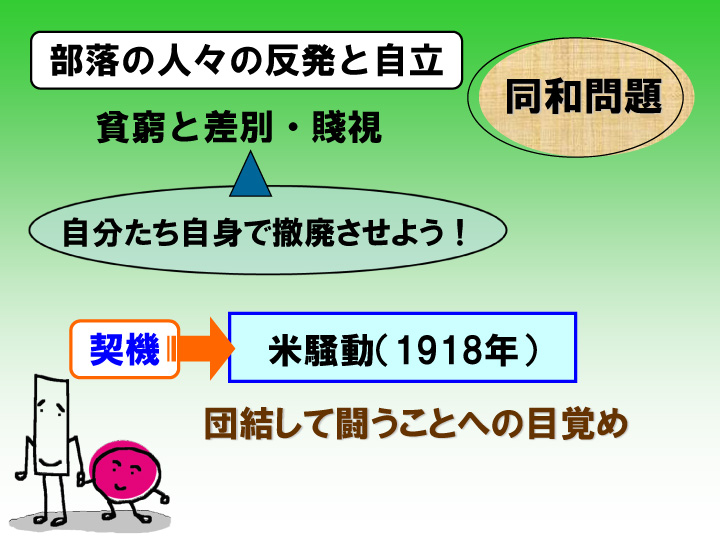

(2)部落の人々の反発と自立

貧困と蔑視の中で、部落の人々は連携を深めていきましたが、特に、1918年(大正7年)7月富山から始まった米騒動は大きな転機となりました。 京都・大阪の米騒動では、部落の人たちは積極的に参加し、団結して闘うことの重要性を、身をもって学んだのでした。

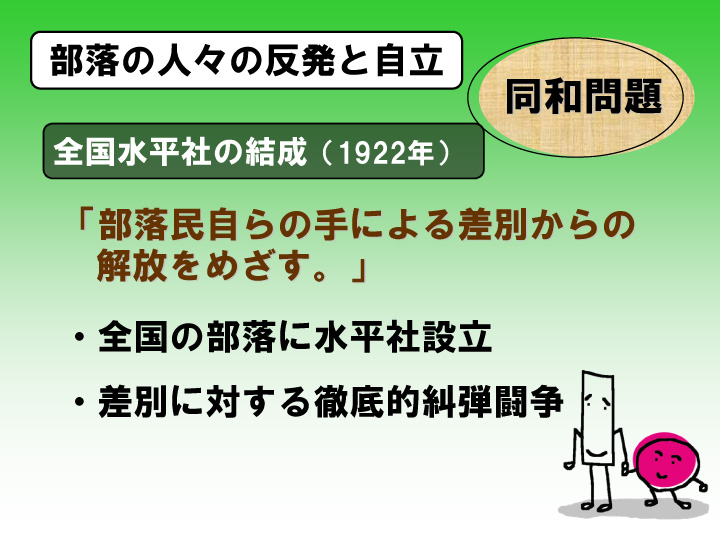

そして、1922年(大正11年)3月、ついに自らの手による差別の解消をめざして、全国水平社を創立したのです。その綱領には、1、被差別民自らの行動に

よる絶対の解放。2、被差別民の経済・職業の自由の獲得。3、人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成へ突進することがうたわれています。また、差別する者に対しては徹底的糾弾

(きゅうだん)闘争をすることも決議しています。

そして、1922年(大正11年)3月、ついに自らの手による差別の解消をめざして、全国水平社を創立したのです。その綱領には、1、被差別民自らの行動に

よる絶対の解放。2、被差別民の経済・職業の自由の獲得。3、人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成へ突進することがうたわれています。また、差別する者に対しては徹底的糾弾

(きゅうだん)闘争をすることも決議しています。

部落民自らの手による差別からの解放を掲げた水平社運動は、戦争の拡大の中、軍部の手によって圧殺されます。そして1945年(昭和20年)敗戦。

しかし、翌1946年(昭和21年)には早くも部落解放全国委員会が開催され、部落民自身の手による解放運動がはじまります。ところが、国はなかなか重い腰を上げず、

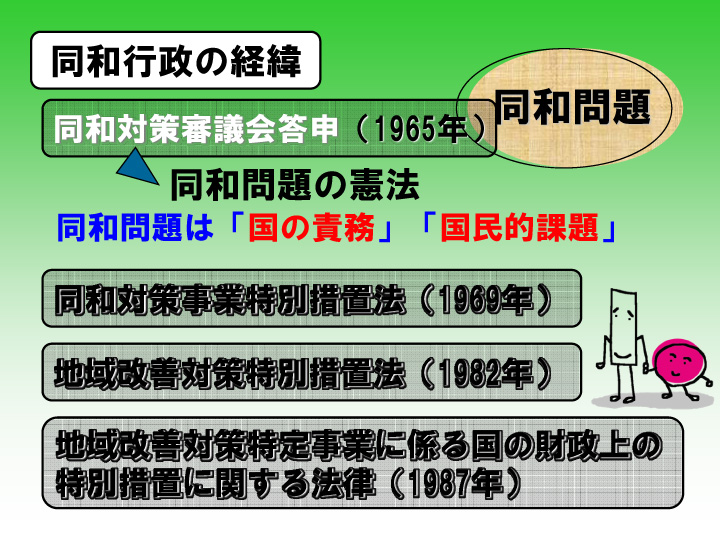

1960年(昭和35年)になって部落解放要求請願運動の高まりの中で、同和対策審議会法が公布されました。翌年同審議会が設置され、1965年(昭和40年)に答申が出されました。

この答申は、同和問題の憲法ともいわれ、同和問題は「国の責務」「国民的課題」であることが明らかにされるとともに、その後の同和行政のあり方が示されました。やっと部落の人々に

対する国の責務としての部落改善事業が1969年(昭和44年)の「同和対策事業特別措置法」からスタートしたのです。その後、1982年(昭和57年)には「同和対策事業特別措置法」

にかわり「地域改善対策特別措置法」が、1987年(昭和62年)からは「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が施行され継続的に事業が実施されました。

部落民自らの手による差別からの解放を掲げた水平社運動は、戦争の拡大の中、軍部の手によって圧殺されます。そして1945年(昭和20年)敗戦。

しかし、翌1946年(昭和21年)には早くも部落解放全国委員会が開催され、部落民自身の手による解放運動がはじまります。ところが、国はなかなか重い腰を上げず、

1960年(昭和35年)になって部落解放要求請願運動の高まりの中で、同和対策審議会法が公布されました。翌年同審議会が設置され、1965年(昭和40年)に答申が出されました。

この答申は、同和問題の憲法ともいわれ、同和問題は「国の責務」「国民的課題」であることが明らかにされるとともに、その後の同和行政のあり方が示されました。やっと部落の人々に

対する国の責務としての部落改善事業が1969年(昭和44年)の「同和対策事業特別措置法」からスタートしたのです。その後、1982年(昭和57年)には「同和対策事業特別措置法」

にかわり「地域改善対策特別措置法」が、1987年(昭和62年)からは「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が施行され継続的に事業が実施されました。

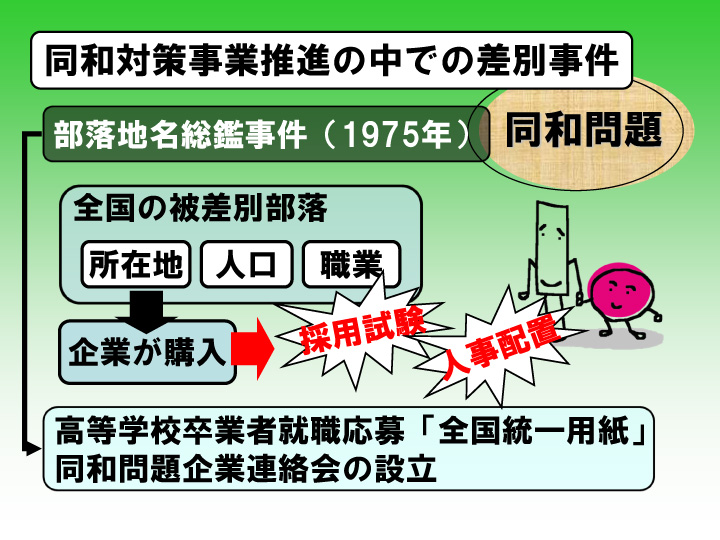

1965年(昭和40年)に、同和問題解決の指針となった同和対策審議会答申が出され1969年(昭和44年)から同和対策事業特別措置法が施行されました。 同和問題の解決は国の責務であり、同時に国民的課題であるとした答申の考えは、行政を通じて全国に広まりかけていた時、「部落地名総鑑(ぶらくちめいそうかん)事件」が発覚しました。 「部落地名総鑑」とは、全国の被差別部落の地名・所在住所の他、住民の主な職業までも一覧のかたちで記された図書で、大企業などに秘密裏に販売されていました。この図書が、 就職差別や結婚差別に利用されていたのです。法律で定め、国の予算を使って部落差別の解消のための住宅、道路、上下水道等の改善事業が進められていた最中の出来事でした。 このことによって、就職差別解消のため「同和問題企業連絡会」「統一応募用紙」ができたことは一つの成果ではありましたが、部落差別の意識が国民の間に根強くあることを示した 事件でもありました。

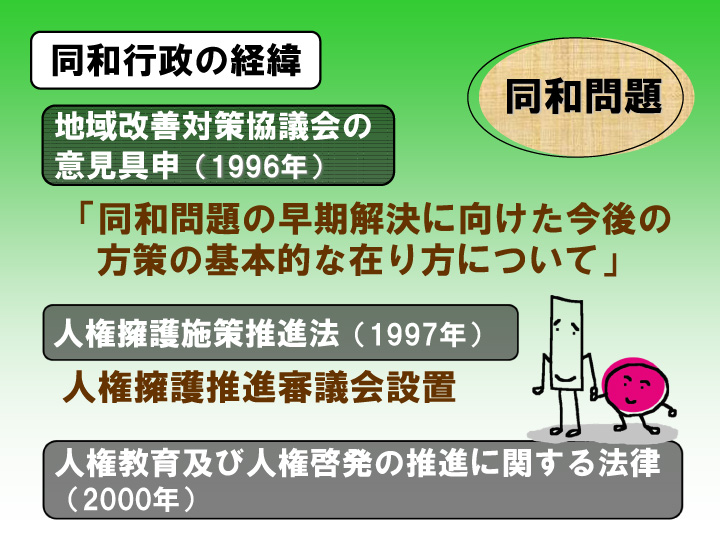

住環境整備、社会福祉、産業育成などの実態的差別解消に向けた事業が確実に成果をあげ、特に住環境整備は以前とみちがえるほど部落を変貌させました。 しかし、一方では就職、住居購入、進学、結婚などの差別事件はあとを絶たず、次々と明るみになりました。こうした事態を受けて地域改善対策協議会は、1996年(平成8年)に 「地域改善対策協議会の意見具申」を出します。そして、心理的差別の解消に向けて今後は同和問題を人権問題の中核として位置づけて教育・啓発に取り組むことを決めました。 そして、1997年(平成9年)に「人権擁護施策推進法」が施行されます。人権擁護推進審議会が設置され人権教育・啓発の在り方等について調査審議が進められました。 また、2000年(平成12年)には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され人権教育・啓発の推進にあたり、国、地方公共団体及び国民の責務が定められました。 こうして、差別に苦しむ部落の人々の願いに応えようとしているのです。