英語でコミュニケーションするのはネイティブスピーカーが相手とは限らず、ノンネイティブスピーカーもいます。どちらにしても、私達とは母語の背景が違い、価値観や文化も違うのです。そういう人たちと英語でコミュニケーションをすることには、言葉だけの問題ではなく、コミュニケーションの能力が関わるのではないかと思います。単語さえ知っていればいいのか、文法力があればいいのか、ネイティブスピーカーのように話せたらいいのか。それだけではだめだという簡単な例を2つぐらい出したいと思います。

最初に、日本に長く住んでいるアメリカ人のNancy Sakamotoさんは、会話のスタイルには日米に違いがあると言います。テニスがアメリカ型コミュニケーションを比喩的にあらわしているのに対し、ボーリングが日本人のコミュニケーションです。テニスでは、だれかがボールを打ち上げると、相手はそのサーブを打ち返します。ボールを返すというのは、例えば賛成であれば「私もそう思います」と言い、付け加えをすることです。会話を進展させるために何かを付けてボールを打ち返し、反対することもあるかもしれません。「私はそうは思いません。それはこういうことがあるからで、そうだとは思いませんか」と。最初ボールをサーブした人はそれをまた打ち返すというように、ボールの行ったり来たりがあるのです。

こういう体験が日本ではなかなかできないとSakamotoさんはいうのです。これは1つの比喩で全部の会話が当てはまるわけではないと思いますが、ボーリングに近いようなコミュニケーションのかたちは日本にあるという気がします。ボーリングなのでみんなが順番に話しますが、1人が話しているときにはほかの人は最後まで見ています。自分がボールを投げる順番まで忍耐強く待ちながら、ボールを何本倒すかをじっと見ていますが、聞いている人からの意見・反応が非常に少ないのです。

日系アメリカ人のグレン・フクシマさんが朝日新聞かどこかに書いていました。日本に住んでいるアメリカ人の友達が、日本に住んでいると頭が悪くなったような気になると言います。自分が何を言ってもみんなが意見をあまり言ってくれなくて、本当は反対かもしれないのに「ふーん」などと言うだけで、刺激があまりないからです。これがアメリカだったら「そうじゃない」と、会話のやりとりが進んでいったのでしょう。日本でも議論が始まることはありますが、それは論理的に議論を闘わすというよりは、感情に流された議論になってしまい、話をすることをいまいち楽しめないと言っています。グレン・フクシマさんはアメリカに帰ると会話のスタイルを変えると、コラムにはっきり書いていました。アメリカでは一方的に意見を表出するのではなく、だれかが表出したら、それに対してリスポンスを返すことが前提としてあるのです。いろいろな人がいろいろな意見を言って、双方向の会話をゲームとして楽しむという土壌があるのかもしれません。

ディベートというゲームがあります。例えば先程のファミリーネームと自分のギブンネームのオーダーについて、賛成か反対かのポジションを自分が取るのです。本当は反対でも、その場では賛成の立場を取らなければならない場合もあります。そこで賛成の理由を考えて、賛成の立場を擁護する議論を展開するというゲームですが、アメリカでは特に好まれています。それが日本の小学校などにも今少しずつ入ってきていますが、私が大学でディベートを学生にさせようとして、どちらかの立場を取りましょうと言うと、学生が非常に嫌がります。どちらでも良い点はあり得るから、どちらかの立場を取らなければならないのは嫌だと。ディベートを日本ではゲームとして楽しむには非常に難しいところがあります。

他文化の人とのコミュニケーションにおいては、ボールを投げたら打ち返されてくる、そのボールをまた打ち返す、双方向のやりとりが前提にあることを知っておく必要があると思います。

私は日本人の大学生が英語で話した会話の分析をしたことがあり、もちろんボールを打ち返す子もいますが、質問をされたことに答えるだけということがよく起こっています。例えば“What is your major?”(あなたの専攻は何ですか)ときかれると、“English.”と答えるだけで、“How about you?”などとはきかないのです。「私は英語で特にこういうことを勉強しています」とか「これに興味を持っています」とは付け加えないので、会話がそこで止まってしまいます。そうすると、相手は「勉強は楽しいですか」と質問し、「イエス」だけでまた答えが終わってしまえば、次には「あなたの先生はだれですか」というように、相手は会話のトピックを何度も出してこなければいけません。

これでは、言語能力がないというよりは、この人は自分と会話がしたくないのではないかというような印象を全体的に与えるのです。「私はこれをやっていますが、あなたはどうですか」というように、双方向を意識すればいいと思います。ただきかれたことに最低限答えるだけということをなくしていこうということです。

先程のSakamotoさんが出している例がもう1つあります。面接官をした時に、学校の先生に“What's the major discipline problem in your school?”(あなたの学校では、規律で一番問題になっていることは何ですか)ときいたそうです。すると、相手の日本人は「私の学校は非常に古い学校です。300年ほど前に建てられまして、生徒の親は・・・」というように答え、話が続いていきました。Sakamotoさんは、この先生は自分の質問の英語を理解していないと思ったそうです。ところが、彼は質問の意味をちゃんとわかっていました。この質問に対して、「私の学校は古い、伝統ある学校です」と答えが始まっていますが、次に親の職業もこうで、非常にしつけが行き届いているお子さんを預かっているので、規律上の問題はほとんどないと最終的には言いたかったのです。最後まで待っていれば質問の答えが出てきたのです。

「私の学校は古い学校で」という出だしが「問題はありません」とつながっていくだろうと、おわかりになったでしょうか。皆さんの中にはわかった方も数人いらっしゃったようですが、最後まで聞かなければわからない日本人もいるので、特に日本語の背景がわからないアメリカ人には、このような答えになるだろうという推測は極めて難しいのです。

●母語の思考パターンの違いが英語の文章構成に表われる?

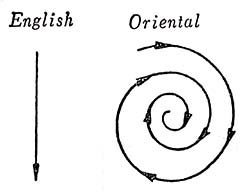

Kaplan(キャプラン)はアメリカの南カリフォルニア大学の先生でしたが、いろいろな母語を背景に持つ外国人の学生たちに長く英作文を教えていたら、英語で書かれたものを読めば、アラブ系の人が書いたとか、東洋人が書いたということがわかるようになったそうです。Kaplanは下のような図を使って論理展開の違いをあらわしています。英語のロジックでは、まず言いたいことをストレートに答えます。「私の学校では規律の問題は一切ありません。なぜかと言いますと、私の学校は1970年に建てられ、ロケーションはこういうところにあり・・・」というように、最初に質問に答えてから背景説明に入るのです。

こういうことに慣れているアメリカ人からみると、東洋系のチャイニーズとかコリアンが書いた英作文は、最後まで読まなければ言いたいことがわからないので、非常にわかりにくいのです。日本人が書いた文章も、同じ理由で英語ネイティブスピーカーにはわかりにくい傾向があると言われています。

こういうことに慣れているアメリカ人からみると、東洋系のチャイニーズとかコリアンが書いた英作文は、最後まで読まなければ言いたいことがわからないので、非常にわかりにくいのです。日本人が書いた文章も、同じ理由で英語ネイティブスピーカーにはわかりにくい傾向があると言われています。

1つの原因として考えられることを、Hinds(ハインズ)というアメリカ人が説明しています。日本語は“reader responsible”(リーダー・リスポンシブル)であり、書かれたものを読む場合に、書き手が何を言わんとしているのかを推し量ったりしなければならないので、読み手の責任が非常に重い言語であると。それに対して英語は“writer responsible”(ライター・リスポンシブル)で、書き手が読み手に対して、明確に自分の意図が伝わるように意識して文章を書く傾向があると。

いろいろ考えて一生懸命に努力して読まなければ読み手が理解できないような文章、わからない人は置いてきぼりになるような文章、そういう難解な文章を良文というのかどうか。少なくとも英語でのコミュニケーションで、自分とは背景や文化の違う人に向かって書いたり話したりする際には、だれが聞いても、あるいは読んでも意図がわかる話し方、書き方を心がけなければなりません。あいまいさをなくし、言いたいことがストレートに伝わる言い方や書き方が大事になるのではないでしょうか。いろいろな背景を持った人にでもわかるということが、グローバルスタンダードとしての英語に求められていると思います。

ひるがえって見れば、日本語にも関係してくると思います。私は日本語を書いたり話したりするときにも、自分の意図が相手に伝わるように意識しています。ぼかしてしまうと誤解は結構起こるのです。「返事をすぐに下さい」とはっきり書かずに、「よろしくお取りはからいください」などと書いても返事は来ないかもしれません。私はこのような時には、相手にも依りますが、「これについて何日までにお返事を下さい。」と書くようにしています。こちらの基準と相手の基準は違う場合があるので、私は日本語も意識的に使うようにしています。