| ◆ 常夜燈の歴史と現状 |

|

|

人と車の行き交う街角に、静かな田園に、常夜燈はひっそりとたたずみ私達に何かを語りかけてきます。常夜燈が地域の安全、道標として建立されたのは1700年頃からと言い伝えられています。その数はおよそ6000基です。常夜燈はひぶせの神、地域のシンボルとして親しまれて来ました。

|

|

|

|

常夜燈の形は、年代によって少しずつ変わってはいますが、おおむね似たような形をしています。しかし中には、これが常夜燈かと思われるような変り種もあります。ここで気づいたことは、だいたい秋葉山と刻まれている常夜燈が多いことです。秋葉山とは、静岡県浜松市にある秋葉山本宮秋葉神社の事です。全国の秋葉神社の総本山にあるひぶせの神として人々にあがめられています。

|

|

|

|

|

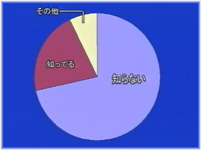

ところがこの常夜燈のあかりが、いつのまにか消えてしまい、その存在すら忘れられてしまいました。若者のほとんどに常夜燈の認識はなく、高齢者になるほどよく知っていました。現在は、暗くなると自動的にあかりがともる防犯灯や街路灯が設置され、昔のような常夜燈は必要ではなくなったのでしょう。

|

|

|

映像を見る・・・<約3分57秒> 映像を見る・・・<約3分57秒>

|